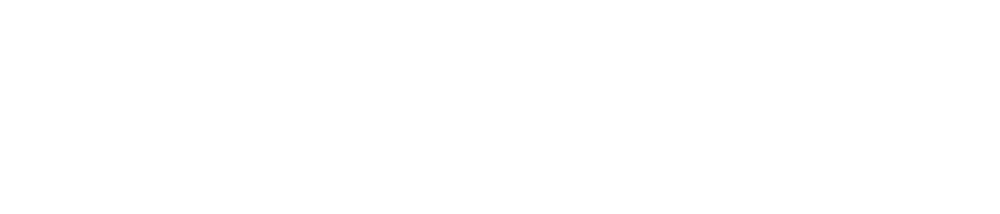

Après la défaite subie lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, un désir ardent de revanche anime les esprits en France. L’état-major général des armées réclame la création d’un nouveau camp pouvant accueillir de grandes formations lors des manœuvres. La France cherche alors des terrains dans des zones faiblement peuplées et dont la superficie est suffisante pour déployer et faire évoluer des grandes unités de plusieurs milliers d’hommes soutenus par une artillerie pouvant exécuter des tirs à longues distances.

En parallèle, les médecins militaires constatent la dégradation des conditions d’hygiène et de santé des soldats dans les casernes urbaines.

Ainsi, Mailly s’impose comme un choix évident, tout d’abord par, le coût des terrains abordables. En effet, le département de l’Aube, situé au nord-est du pays, sur la frontière de la Marne, regorge de vastes plaines crayeuses peu accidentées, presque inhabitées, couvertes de pins sylvestres rabougris, de maigres genévriers et d’immenses étendues de friches où pousse une herbe appelée « le pouilleux » dans le jargon champenois.

Mailly s’avère être un carrefour stratégique idéal, car elle le village est déjà dotée de deux routes importantes, la RN 77 (Nevers/Sedan) et la RN 4 (Paris/Strasbourg), ainsi que de deux lignes de chemin de fer (Troyes/Châlons-en-Champagne et Paris/Vitry-le-François).

Enfin, la disponibilité en eau est cruciale pour tout camp militaire. Le lieu d’implantation du camp offre la possibilité d’accéder à de l’eau potable en grande quantité.

Les premiers aménagements du camp remontent à 1897. À cette époque, les pourparlers et les travaux visant à transformer la région en un site militaire stratégique sont entamés.

Les équipes se lancent dans des démarches administratives et des relevés cadastraux afin d’acquérir ou d’exproprier près de 11 170 hectares de terrain. Des architectes préparent les plans pour la construction des bâtiments capables d’accueillir une division en manœuvre (4 régiments d’infanterie, soit 16 compagnies de 150 hommes, 2 groupes de 3 batteries montées, 1 compagnie divisionnaire du génie et 1 régiment de cavalerie, soit 4 escadrons de 100 chevaux). Le projet avait également prévu l’installation supplémentaire d’une brigade d’artillerie et d’une brigade d’infanterie.

Les principales constructions furent édifiées dès 1905, elles comprennent: 5 fours à pain et des cuisines pouvant alimenter 10 000 hommes, des écuries, des hangars pour entreposer la paille et le fourrage, 2 mess (1 par brigade pour 400 officiers chacun), des casernements pour la garnison en hiver, 2 infirmeries, une infirmerie-hôpital, une infirmerie vétérinaire, un arsenal avec un magasin à poudre, 2 magasins pour les projectiles chargés et 2 magasins pour les munitions confectionnées.

Il est également construit des pavillons pour loger les officiers, d’autres pour l’intendance, ainsi que des bureaux, un bâtiment pour le génie, une boucherie avec son étable et un parc pour les bestiaux. De plus, des lavabos, des lavoirs et des latrines sont aménagés.

Une usine élévatoire est installée pour pomper l’eau potable à partir de forages situés à la ferme Sainte-Suzanne. Cette eau est ensuite refoulée dans un réservoir de 300 m³ et un autre de 400 m³. La distribution de l’eau est assurée par des canalisations alimentant 41 fontaines. Un réseau d’eaux usées est également construit, avec des branchements vers les mess, les cantines, les cuisines, les lavabos et les latrines. Ces eaux usées sont acheminées vers un dépotoir de 400 m³, puis refoulées vers un champ d’épandage situé à Trouans. Les dynamos des machines élévatoires sont utilisées pour l’éclairage du camp, alimentant 242 lampes de 10 bougies.

De plus, une voie ferrée de 4,2 km est construite pour relier le camp à la ligne de Troyes/Châlons-en-Champagne, permettant ainsi le transport du gros matériel vers l’arsenal, le magasin à fourrage et le grand quai pour le débarquement ou l’embarquement. Le coût total de l’ensemble de ces installations est estimé à 7 600 000 francs.